竹岡 雄二

「everything for freedom」

作品を載せる台座そのものを彫刻にするというラディカルな方法論によって、竹岡雄二(1946年京都生まれ、デュッセルドルフ在住)は、美術史や美術館が体現してきた西洋近代美術の枠組みそのものに目を向けてきました。厳格なミニマリズムの彫刻言語に基づき選び抜かれた素材、形態、配置は、展示空間に緊張感をもたらすと同時に、私たちの知覚を既成概念から解き放つ余白を宿しています。弊廊では初となる竹岡の個展『everything for freedom』では、1984年以来の代表的な「台座彫刻」に加え、SCAI PIRAMIDEの空間に合わせた新作を含む彫刻10点とドローイングを一挙に公開いたします。

本展の冒頭を飾る《サイト・ベース・ゴールドⅠ》(2024年)は、ドナルド・ジャッドを想起させる四角い直方体が、白い壁の中から突き出ているように見えます。見る角度によって二次元にも三次元にも映る本作は、自律した彫刻でありながら、ギャラリーの壁を背景とすることで、作品としての美的価値が生まれる仕組みを静かに示しています。本展のためにゴールドに塗装された表面は、この構造に新たな層を加えているようです。

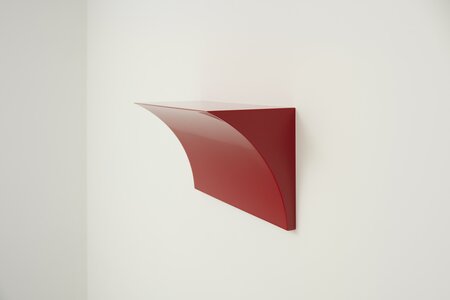

続く展示室には、竹岡の初期の台座彫刻と壁台座が鎮座しています。テラコッタの円盤の上に白い化粧板の台座が置かれた《無題》(1984年)は、作品と台座の主従関係をユーモラスに覆しています。《オレンジの台座》(2000年)では、人工大理石コーリアンの鮮やかな色彩が台座そのものの美を際立たせる一方、鑑賞者の視線は、極限まで要素が削ぎ落とされた形態と人工的な質感の表面を彷徨い続けます。カール・アンドレへの返歌として制作された《無題》(1989年)は、床に置かれた一枚の鉄板がガラスケースで覆われることで、鉄板を作品として成立させると同時に、台座の不在によって床が台座として機能することを明らかにし、ガラスケースそのものの作品としての存在感を高めています。古代西洋建築の装飾的な柱頭を想起させる《壁台座》(1985年)や《A.Pのために(アンドレア・パッラーディオ)》(1993/2025年)もまた、柱の不在を通じて、壁そのものを支持体として浮かび上がらせています。

作品を支える空間に対する問題意識は、美術を支える構造や制度だけでなく、《ハウスと庭》(2007年)で示唆されるように、「生きる空間」にも反映されています。《ルードヴィッヒ・ヴィトゲンシュタインのための台座》(2015年)は、哲学者ヴィトゲンシュタインが、ウィーン社交界の華であった姉マルガレーテのために、アドルフ・ロースの弟子である建築家パウル・エンゲルマンと共に設計した邸宅の外壁のかたちに着想を得ています。支えるという意味において、台座と住居が記号論的に重なると同時に、台によって「支えられるもの」の不在は、周囲の空間へと私たちの意識を向けさせます。

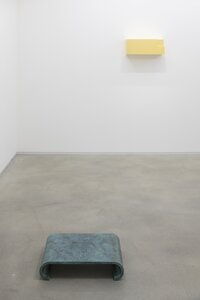

このような竹岡の「空間呈示」という方法論は、《ブロンズの台座》(2012年)にも反映されていますが、この台座は、美術館で見られるような台座ではなく、仏具や花瓶などを置く漆の台を想起させます。マルセル・デュシャンの《泉》(1917年)が明らかにしたように、西洋近代美術の価値観は、実用品を生活の文脈から切り離し、台座に鎮座させることで、自律した芸術作品へと昇華してきました。《ブロンズの台座》をギャラリーの床に直置きする竹岡の行為は、ミニマルアートにおける台座と展示空間の問題に切り込むだけでなく、明治期に近代彫塑へと変容を迫られた置物が、床の間を離れ、置物台から分離して自律しようとした歴史をなぞっているようです。三味線の撥から着想を得た《撥》(2025年)や《シャドー・ボックス・金箔》(2006年)を通して、本展に東洋的な形態や美意識が敢えて持ち込まれていることも、特筆すべきでしょう。

竹岡が、一貫して作品(エルゴン)とその周縁(パレルゴン)(*) を分け隔てる境界そのものの概念を疑い、その中間領域を扱ってきた背景には、学生運動と現代思想の熱風が吹き荒れた1968年の京都で、そして1972年からミニマルそしてコンセプチュアルアートのヨーロッパにおける最前線であったデュッセルドルフで彫刻を学び、東西それぞれの地で生きた時代精神の薫陶を受けながら、異なる文化圏での自身の基盤を含む「台座」の概念を批判的に考察し続けたことと無関係ではないでしょう。別室に佇む《無題》(1984年)は、竹岡が路上で拾った廃材で組まれた台の上に、手作業の跡が残る歪なテラコッタの甕が乗った作品です。ここには、後年の竹岡作品に見られるようなミニマリズムの厳格な文法やデュシャン的な置換の概念が影を潜め、不完全さゆえの生命感が宿っており、若き日にドイツで彫刻家として生きることを決意した竹岡の原点を垣間見ているようです。本展のタイトル『everything for freedom』は、竹岡がこれまでの芸術実践を通じて導き出した答えであり、同時に、世界の構造が変動し、確立された価値観が試される現在、彫刻を超えて、人としての根源的な自由を問い続ける、竹岡の新たな宣言とも言えるでしょう。

(*) エルゴンとパレルゴン:それぞれギリシャ語で「作品」と「作品の外の付随的なもの」を意味し、エマニュエル・カントの『判断力批判』(1790年)以来の西洋美学における重要な概念の一つです。ジャック・デリダは、『絵画における真理』(1978年)にて、絵画における額縁が作品を作品として成立させていると論じ、エルゴンとパレルゴンの境界そのものを問い直しました。これは、美的価値が展示方法や制度と不可分であることを示し、1980年代以降の現代美術でもしばしば参照され、竹岡の彫刻を読み解く上でも示唆的です。